Guten Tag,

der heutige Newsletter beschäftigt sich mit zwei bundespolitischen Themen. Der Bundespräsident hat kommende Woche einen Termin beim Berliner Kältebus und teilt dort - medienwirksam - Suppe an Menschen ohne Wohnung aus. Der zweite Beitrag, ein Text von Hanno Rauterberg in der ZEIT zeigt auf, was statt dessen getan werden könnte.

Ich wünsche wie immer viel Freude beim Lesen,

solidarische Grüße, Stefan

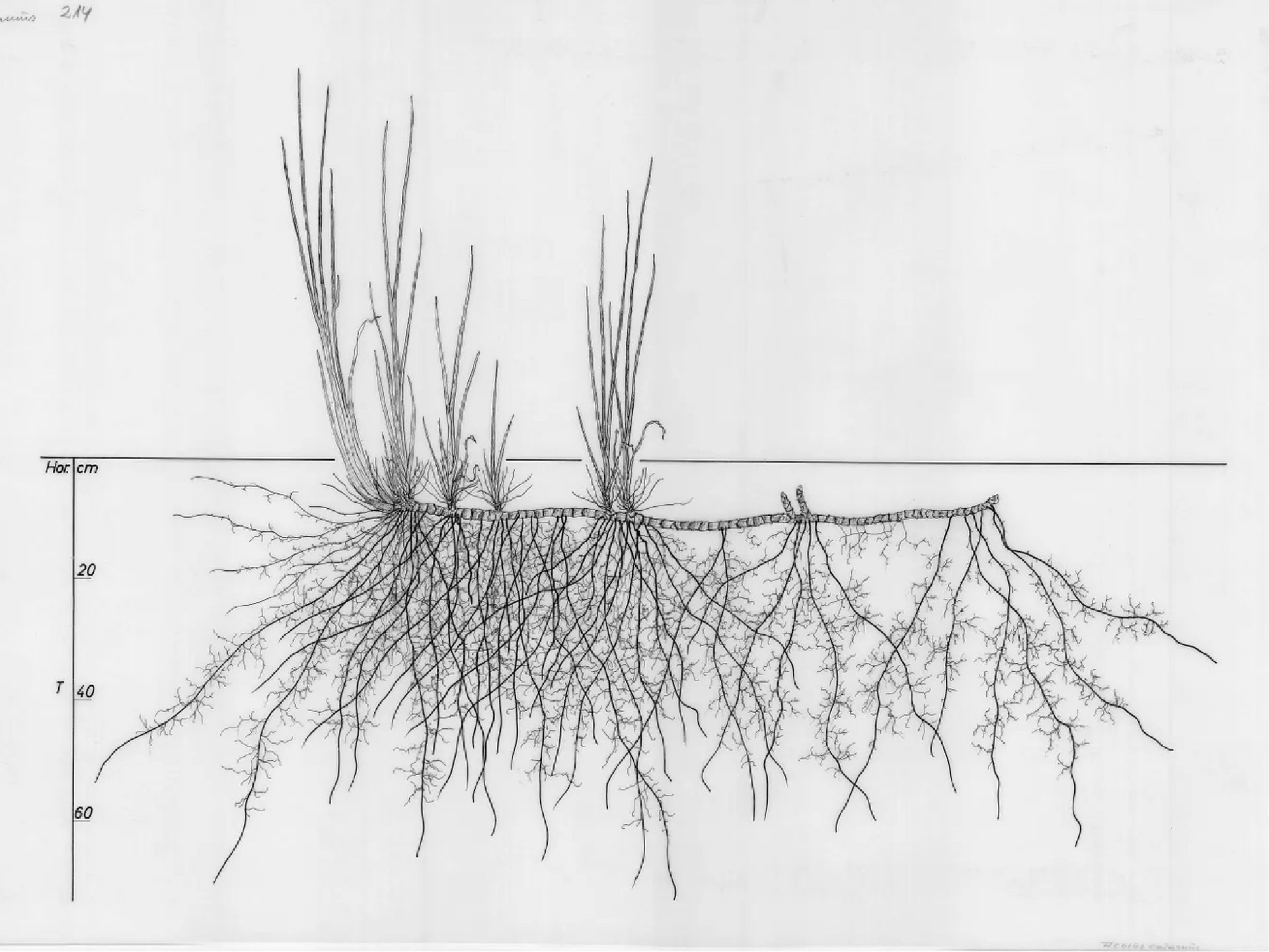

Bundespräsident Frank Walter Steinmeier posiert am Berliner Kältebus

Die Pressestelle vom Bundespräsidialamt meldet: Am Mittwoch, den 13.11.2024 wird ab 14:00 Uhr auf dem Washingtonplatz, direkt vor dem Berliner Hauptbahnhof, der Präsident der Bundesrepublik Deutschland, Frank Walter Steinmeier erwartet. Geplant ist ein Gespräch mit Mitarbeiter*innen sowie Ehrenamtlichen vom Berliner Kältebus anlässlich des 30jährigen Bestehns. Für die akkreditierten Menschen der Wort- und Bildmedien gibt es eine Gelegenheit zu O-Ton-Aufnahmen (ca. 14.45 Uhr). Die Akkreditierungen sind allerdings schon abgeschlossen.

Die Pressestelle vom Bundespräsidialamt meldet: Am Mittwoch, den 13.11.2024 wird ab 14:00 Uhr auf dem Washingtonplatz, direkt vor dem Berliner Hauptbahnhof, der Präsident der Bundesrepublik Deutschland, Frank Walter Steinmeier erwartet. Geplant ist ein Gespräch mit Mitarbeiter*innen sowie Ehrenamtlichen vom Berliner Kältebus anlässlich des 30jährigen Bestehns. Für die akkreditierten Menschen der Wort- und Bildmedien gibt es eine Gelegenheit zu O-Ton-Aufnahmen (ca. 14.45 Uhr). Die Akkreditierungen sind allerdings schon abgeschlossen.

Der Evangelische Pressedienst [epd] ergänzt: Frank-Walter wird dort Suppe verteilen. Gespräche mit obdachlosen Menschen sind auf dieser Veranstaltung nicht vorgesehen. [Nachtrag: Die Berliner Stadtmission teilt mit, dass Gespräche mit obdachlosen Menschen sehr wohl geplant sind. Das war der Meldung der Pressestelle vom Bundespräsidenten und auch der Meldung vom epd nicht zu entnehmen.]

https://www.evangelisch.de/inhalte/235698/05-11-2024/bundespraesident-verteilt-suppe-obdachlose

Kommentar

Dieser Besuch ist ein starkes Signal an obdachlose Menschen, was sie in der Bundesrepublik Deutschland zu erwarten haben: Im Winter etwas Tee oder Suppe und mit Glück einen Schlafsack und auf Wunsch können sie in nahegelegene zwangsgemeinschaftliche Massennotunterkünfte gekarrt werden, die am nächsten Morgen wieder verlassen werden müssen - sofern überhaupt noch Plätze frei sind. Viele obdachlose Menschen meiden gerade diese "Angebote" als menschenunwürdige Orte der Gewalt. Das an sich lobenswerrte und unermüdliche Engagement vieler ehrenamtlicher Menschen in der Kältehilfe kann nicht darüber hinweg täuschen, dass mit dieser Art der Hilfe obdachlose Menschen obdachlos bleiben.

Dabei ist bekannt: In Deutschland stehen mehr als 2 Millionen Wohnungen leer.

https://www.tagesschau.de/wirtschaft/verbraucher/mikrozensus-wohnraum-leerstand-100.html

Auch im Schloss Bellevue, dem Sitz des Bundespräsidenten, wäre sicher noch das eine oder andere Zimmer frei für obdachlose Menschen, und die Parkfläche um das Schloß herum wäre sicher als SafePlace für obdachlose Menschen, die nicht in einem Haus leben wollen oder können, hervorragend geeignet. Niemand müsste auf der Straße sein, niemand müsste in einer zwangsgemeinschafltichen Massennotunterkunft leben.

Hingehen, Einmischen!

Von daher ist diese Show-Veranstaltung für obdachlose Menschen und solidarische Unterstützer*innen eine gute Gelegenheit, dort nicht nur eine Suppe abzufassen, sondern den Termin zu nutzen, um mit Hilfe von Plakten und Transparenten, aber ggf. auch mit Trillerpfeifen, Sirenen oder anderem Lärmwerkzeug eine andere Sicht auf die Dinge vorzutragen.

Wie es anders gehen könnte, zeigt ein Artikel von Hanno Rauterberg aus der Zeit vom 26. Oktober 2024, den ich für Euch aus der Bezahlschranke heraus geholt habe.

++++++++++++++++++++++

Wohnungsnot: Sie suchen eine Wohnung? Hereinspaziert!

Hier zu besichtigen: eine radikale Idee, wie das Wohnen wieder zur Freude wird. Ziehen Sie im Kopf doch schon mal um.

https://www.zeit.de/2024/45/fantasie-gedanken-wohnungsmarkt-losung-milieu-mischung

Von Hanno Rauterberg

Aus der ZEIT Nr. 45/2024 Aktualisiert am 26. Oktober 2024, 13:53 Uhr

Als ich richtig erwachsen werden wollte, zog ich gelegentlich los und durchstreifte mit Freunden die Viertel, die wir nicht kannten. Dann stellten wir uns vor, wie es wäre. Wie es wäre, wenn all die Häuser niemandem gehörten und also allen. Und was wäre, wenn die Leute ab und an eine neue Wohnung zugelost bekämen, mal in der Arbeitersiedlung, mal im Villenquartier, mal oben im Hochhaus mit Fernblick. Wohnen als helle Freude, immer unerwartet, mit immer anderen Nachbarn. Dann träfe Reich auf Arm und Arm auf Fremd, die Stadt wäre, was sie immer sein sollte: eine Mischmaschine der Milieus und Kulturen. Wie gesagt, eine Jugendfantasie.

Als ich richtig erwachsen werden wollte, zog ich gelegentlich los und durchstreifte mit Freunden die Viertel, die wir nicht kannten. Dann stellten wir uns vor, wie es wäre. Wie es wäre, wenn all die Häuser niemandem gehörten und also allen. Und was wäre, wenn die Leute ab und an eine neue Wohnung zugelost bekämen, mal in der Arbeitersiedlung, mal im Villenquartier, mal oben im Hochhaus mit Fernblick. Wohnen als helle Freude, immer unerwartet, mit immer anderen Nachbarn. Dann träfe Reich auf Arm und Arm auf Fremd, die Stadt wäre, was sie immer sein sollte: eine Mischmaschine der Milieus und Kulturen. Wie gesagt, eine Jugendfantasie.

Heute hat sich, was wir uns damals als Entgrenzung und geistige Beweglichkeit ausmalten, ins glatte Gegenteil verkehrt. Was wäre, wenn – das klingt jetzt wie eine Drohung: Was, wenn die Miete weiter steigt? Wenn der Eigentümer selbst einziehen will? Wenn ich umziehen muss, weil ich Kinder möchte, den Job wechsle, mich neu verliebe oder in Rente gehe? Jede Lebensregung, so scheint’s, wird unterdrückt. Bloß nicht rühren, nichts verändern. Besser wird’s in keinem Fall.

Wer heute übers Wohnen spricht, spricht nicht von Aufbruch und Neubeginn, er spricht von Not, Zwang und Beklemmung. Es ist das Kein-Platz-mehr-in-der-Herberge-Gefühl.

Was also tun? Manche meinen noch immer, der Markt werde es richten. Als ließen sich Häuser wie Ananaskonserven produzieren, möglichst billig, schnell und massenhaft. Aber so ist es nicht. Die Nachfrage findet kein Angebot, sonst wäre die Wohnungsnot längst überwunden. Sonst hätte auch die Politik endlich eine Lösung gefunden, doch nichts da: Allen Fördermillionen und Sondermaßnahmen zum Trotz wird das stolze Ziel – 400.000 neue Wohnungen jährlich – wieder verfehlt.

Gerade melden zwei Drittel aller kommunalen Wohnungsbau-Unternehmen, dass sie im kommenden Jahr nichts, rein gar nichts planen und errichten wollen. Auch ein Konzern wie Vonovia hat den Neubau eingestellt. Dann die Meldung, dass sich immer weniger Menschen ihre Miete noch leisten können und deshalb staatliche Zuschüsse brauchen. Die Kosten fürs Wohngeld haben sich im vorigen Jahr mehr als verdoppelt, von 1,8 auf 4,3 Milliarden Euro. Eine unvorstellbare Summe, und all die Milliarden landen auf den Konten der Vermieter.

Viele Menschen empfinden die Wohnkrise längst als Gerechtigkeitskrise, aus privaten werden politische, gar populistische Gefühle. Und schon deshalb braucht der Wohnnotstand jetzt eine Notstandspolitik. Es braucht einen Bauherrn mit größtmöglicher Macht, es braucht den Bund.

Bislang hält er sich auffallend zurück. Er stützt die Kommunen, das schon. Er plant die Bauten des Bundes, die Ministerien oder die Erweiterung des Kanzleramts. Und er lässt Häuser für seine Bediensteten errichten, für Beamte, die ansonsten keine Wohnung finden. Aber warum? Warum sollte der Staat nur für die eigenen Leute bauen? Und besitzt er nicht große Ländereien, viele Grundstücke, oft unbebaut, und könnte dort also gut und günstig etwas Neues in die Welt setzen?

Klar, im üblichen Zuständigkeitsdenken ist dergleichen nicht vorgesehen. Da soll der Bund sich raushalten, keine Einmischung von oben, so war es schließlich immer: Wohnfragen sind Kommunalfragen. Doch besonders plausibel ist das nicht. Es gibt ja auch eine Bundespolizei, ebenso gut könnte es einen Bundesbauherrn geben. Die eine sorgt für innere Sicherheit, der andere für die innerste. Und hier wie dort geht es darum, dass Menschen unbefangen, unbesorgt leben können und genau wissen, an wen sie sich im Fall der Fälle wenden können. Dafür braucht es eine Politik, die das Wohnen als ihre Angelegenheit begreift. Nicht länger als etwas, worum sich gefälligst jeder selbst kümmern muss. Sondern als eine Aufgabe des großen Wir.

In einer idealen Welt würde aus der Wohnkrise eine Wohnchance werden. Der Bund würde nicht einfach nur Häuser bauen, er würde das Bauen selbst als ein Mittel gesellschaftlichen Wandels begreifen. Und ganz selbstverständlich kämen deshalb die weltweit klügsten Köpfe aus Stadtplanung und Architektur zum Einsatz. Der Bund würde ihnen die Was-wäre-wenn-Frage stellen und sie ermutigen, endlich anders über das Wohnen nachzudenken, sozialer, ökologischer, gemütvoller.

Warum nicht mal eine Schule bauen, darüber Wohnungen und Büros, auf dem Dach genug Platz für einen Spielplatz oder Gärten oder einen Club? Warum nicht Häuser errichten, die sich für Wohlhabende genauso öffnen wie für ärmere Menschen, für Alleinstehende, für riesige WGs oder für Familien mit drei, vier, fünf Kindern? Und weshalb nicht endlich in Ästhetik investieren, damit endlich Schluss ist mit all den monotonen Kisten, die den Städten ihren Eigensinn austreiben? Der Bund als Bauherr könnte auf Schönheit setzen – und so allen zeigen, welche Wertschätzung er dem Wohnen, dem öffentlichen Raum und also dem Gemeinwesen entgegenbringt.

Das alles wäre möglich, und es braucht dafür nur eines: politischen Willen. Und Geld natürlich, riesige Summen. Aber sinnvoller als hier könnten die Milliarden nicht angelegt sein; denn das Geld würde ja nicht ausgegeben, es würde investiert, würde sich in Architektur verwandeln und gewänne über die Jahre an Wert. Aus dem Sonder- könnte rasch ein besonderes Vermögen werden, eines, von dem alle etwas hätten.

Ist nicht die Wirklichkeit schon resignativ genug?

Erstens wäre das Bauen für den Staat schon deshalb viel billiger, weil weniger Leute etwas daran verdienen wollen, kein privater Bauunternehmer, kein Makler oder Planer, der seine Kosten oben draufschlägt.

Zweitens ließen sich die Mieten niedrig halten, weil der Bund oft genug auf eigenem Grund und Boden bauen kann, diesen also nicht erst teuer erwerben muss.

Drittens wäre der Bund als Bauherr ein Segen fürs lokale Handwerk und für all jene Baubetriebe, die im Moment gegen die Insolvenz kämpfen.

Und wenn die Leute niedrigere Mieten zahlen, könnten sie viertens ihr Geld ins Café, ins Restaurant, ins Kino oder Theater tragen und also auch auf diesem Wege die lokale Wirtschaft stärken, was wiederum mehr Steuereinnahmen generierte. Ein besseres Konjunkturprogramm kann es nicht geben.

Fünftens könnte sich der Bund, sobald ihm viele eigene Wohnungen gehören, all die Milliarden Euro sparen, die er heute fürs Wohngeld ausgeben muss. Statt es privaten Immobilienbesitzern zuzuschieben, die nachweislich ihre Miete erhöhen, weil sie wissen, dass der Staat es ausgleichen wird, bleibt das Geld in der öffentlichen Hand, also bei uns allen. Und alle hätten etwas davon.

Aber so wichtig der praktische Nutzen wäre, noch wichtiger kommt mir die Signalwirkung vor: Endlich rührt sich etwas! Endlich kann sich der Staat, den viele als ohnmächtig beschreiben, gefesselt von selbst erzeugten Sachzwängen und vollauf damit beschäftigt, das jeweils Schlimmste abzuwehren, endlich könnte er sich wieder als schöpferisch erleben. Und etwas entwerfen, das über das Heute hinausweist.

Utopische Idee, werden viele sagen. Da wird eh nichts draus. Doch warum es nicht jedenfalls versuchen? Braucht es nicht gerade jetzt, im Angesicht der Dauerkrisen, eine belebende Perspektive?

Ist nicht die Wirklichkeit schon resignativ genug? Eine marktgetriebene Wohnungswirtschaft plant und baut für eine Gesellschaft von vorgestern, bräsig und uninspiriert. Die Vielfalt der Lebensformen hat in den Neubaugebieten keinen Ort. Und das Containerhafte der Architektur erstickt jede Individualität, jedes Gespür für das, was Menschen bindet und begeistern könnte. Spätere Generationen werden sagen: Damals hatten sie kein Bild von sich selbst, es gab nichts, was die Leute zusammenhielt. Es ging nur um Zweckerfüllung, ohne Idee, ohne Sinn. Und die Wende kam erst, als der Bund zum Bauherrn wurde.

So jedenfalls stelle ich’s mir vor: dass sich dem großen Wir neue Möglichkeitsräume öffnen. Und nicht allein das Bewährte, sondern auch das Erhoffte zum Maßstab der Architektur wird. Der Bund als Bauherr könnte leer stehende Kaufhäuser erwerben, könnte dort eine Kita einrichten, eine Sporthalle und auf dem Dach eine Reihenhaussiedlung. Er könnte mit Discountern kooperieren, die überall ihre Hallen errichten, oft zentrumsnah – und könnte obendrauf das Ungewohnte erproben, ein Zuhause, das so klug gedacht, so überzeugend gestaltet wäre, dass selbst viele Alte geneigt wären, ihre übergroßen Häuser zu verlassen und etwas Neues zu beginnen.

Dann könnten es alle handgreiflich spüren: Hier ist ein Staat, der etwas bewegen will. Der nicht bloß Fürsorger ist, sondern Anstifter und all jene stärkt, die den Gemeinsinn suchen. Wohnen als Abenteuer einer Gesellschaft, die sich wieder etwas zutraut – und sich selbst, zum Glück, utopisch wird.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Fotonachweise:

- epd-bild / Rolf Zoellner https://www.ekd.de/ekd_de/ds_img/assets_2835_x/20181219_epd_rolf_zoellner_steinmeier_waermestube_2835_rdax_945x532p.jpg

- Alles ist erleuchtet: Das 190 x 230 cm große Ölgemälde "Tribe" 2014 von Felix Eckardt © Abb.: Felix Eckhardt ("Tribe", 2014) https://img.zeit.de/2024/45/sie-suchen-eine-wohnung-hereinspaziert-bild-1/wide__1000x562__desktop